CAVAGLIÀ – Se ne sta lì dal 2005. Visibile nel giardinetto antistante la rotonda alla periferia nord di Cavaglià. Passano gli anni, ma i dubbi sulla sua autenticità restano. Almeno, quelli del geologo e studioso dell’oro in natura, Giuseppe Pipino, che di recente, su Academia.edu – sito web per ricercatori dedicato alla condivisione delle pubblicazioni scientifiche – ha diffuso un articolo intitolato “Il fantastico cromlech di Cavaglià e altre eredità Gambari nel Biellese”.

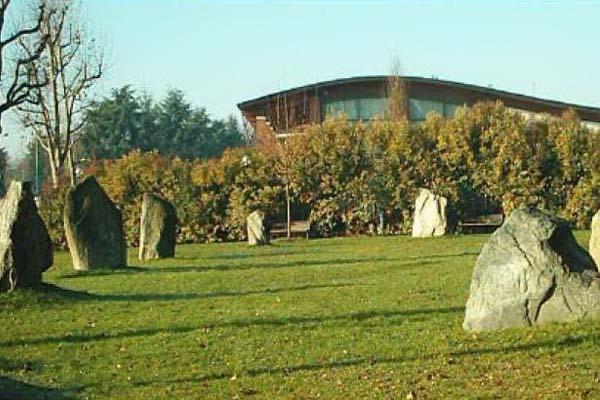

Torna, così, alla ribalta quello che Pipino descrive come «un cromlech costituito da undici grossi massi posizionati a circolo» che, secondo il geologo, in realtà sarebbero una «ricostruzione campata in aria», «un teatrino dei pupi» la cui originalità è sì affermata dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e Museo Antichità Egizie, con tanto di targa, ma questa «non aiuta e non convince».

Secondo quanto espresso da Pipino nell’articolo, l’assemblamento di questi massi non può ricondursi a un monumento preistorico megalitico. Il “complesso di grande impatto” indicato dalla Soprintendenza, per lui, «semplicemente non c’era», in quanto nessuno degli autori sette-ottocenteschi da lui citati ne ha mai fatto cenno. Né lo convince la loro disposizione; scrive, infatti: «Il posizionamento in verticale, di alcuni dei massi con forma più idonea, non è necessariamente di epoca antica, come comunemente si crede, ma è ben attestato nel Medio Evo ed è un “vezzo” ancora attuale. […] La storia del cromlech di Cavaglià inizia, intorno agli anni ‘50 del Novecento, con la costruzione delle prime villette nella periferia nord-orientale del paese. […] Venti o trent’anni dopo iniziò l’urbanizzazione dell’intera area: i massi furono rimossi e accatastati […]. Ci sono pervenute foto scattate nel 1978 […]. Nel corso dello spostamento, uno dei massi più grossi fu spinto “in piedi”, ed è ovvio che le ruspe abbiano lasciato qualche segno su questo e su alcuni degli altri spostati con le benne».

Insomma, per Giuseppe Pipino sono molti gli elementi che escludono la presenza del cromlech a Cavaglià in epoca antica. E provano, invece, anche via foto, che la situazione creatasi era dovuta ai lavori di edilizia effettuati. Ma c’è di più: Pipino riporta che «dieci anni dopo, i massi furono visti dal torinese Luca Lenzi» che fece la segnalazione alla Soprintendenza «suscitando l’interesse del dott. Gambari, che effettuato un primo sopralluogo e […] pensò bene che non era il caso di accontentarsi di un “semplice” menhir, quando si poteva avere un cromlech».

Di chi parla Giuseppe Pipino nell’articolo? Filippo Maria Gambari, archeologo, è stato ispettore e coordinatore per la Soprintendenza Archeologica del Piemonte con incarico alla tutela per la preistoria del Piemonte settentrionale e oggi è direttore responsabile del Segretariato regionale del Mibact per la Sardegna e, da settembre, direttore pro-tempore del Parco archeologico di Ercolano.

Pipino elenca, nell’articolo, altri casi di dubbia veridicità storica secondo lui e altri autori disseminati nel Biellese e “a firma” di Gambari: «la presunta piroga dell’Elvo», «il congruo finanziamento per il “restauro” del cosiddetto “castelliere di Mongrando”», «la presunta “stele di Vermogno”», «le coppelle preistoriche di Zubiena». Tra le “bufale”, a suo dire, anche la presenza dei Salassi nel Biellese e della coltivazione, da parte loro, delle miniere della Bessa.

Raggiunto da “Eco di Biella”, Filippo Maria Gambari replica così: «Premetto che non commento ciò che scrive qualcuno che ritengo non faccia parte della comunità scientifica – afferma Gambari -. Mi sento, però, tenuto a spiegare alla comunità di Cavaglià. Innanzitutto, non ho mai usato la parola “cromlech”, che è impropria in questo caso. Dobbiamo parlare di “allineamenti di menhir”. Allineamenti molto lunghi, decisamente preistorici, che interessavano un’ampia area. Quest’area è stata sottoposta a un’attività di edilizia, intorno agli anni Sessanta. E i pezzi sono stati rimossi per fare spazio alle villette. Presentano, certo, segni di ruspe, ma anche altri segni, compresa – è vero – una croce medievale. Non dobbiamo pensare, però, si trattasse di un complesso come Stonehenge: ciò che abbiamo ricreato noi è stato fatto per conservare i pezzi e dare loro una collocazione decorosa. Le stesse foto citate da Pipino e la presenza di alcuni massi ancora tra le villette potrebbero aiutare a ricreare virtualmente (come all’epoca si era pensato si sarebbe potuto fare in seguito) quegli allineamenti di massi che, è provato, erano posizionati “in piedi”».

Pipino sostiene che proseguirà nella sua battaglia: «Invito Gambari e i suoi allievi a leggere Strabone. Sto preparando un altro articolo contro la tesi dei Salassi nel Biellese». Gambari, invece, si dice disposto a «un incontro scientifico vero». Il dibattito, dunque, continua.

Giovanna Boglietti

CAVAGLIÀ – Se ne sta lì dal 2005. Visibile nel giardinetto antistante la rotonda alla periferia nord di Cavaglià. Passano gli anni, ma i dubbi sulla sua autenticità restano. Almeno, quelli del geologo e studioso dell’oro in natura, Giuseppe Pipino, che di recente, su Academia.edu – sito web per ricercatori dedicato alla condivisione delle pubblicazioni scientifiche – ha diffuso un articolo intitolato “Il fantastico cromlech di Cavaglià e altre eredità Gambari nel Biellese”.

Torna, così, alla ribalta quello che Pipino descrive come «un cromlech costituito da undici grossi massi posizionati a circolo» che, secondo il geologo, in realtà sarebbero una «ricostruzione campata in aria», «un teatrino dei pupi» la cui originalità è sì affermata dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e Museo Antichità Egizie, con tanto di targa, ma questa «non aiuta e non convince».

Secondo quanto espresso da Pipino nell’articolo, l’assemblamento di questi massi non può ricondursi a un monumento preistorico megalitico. Il “complesso di grande impatto” indicato dalla Soprintendenza, per lui, «semplicemente non c’era», in quanto nessuno degli autori sette-ottocenteschi da lui citati ne ha mai fatto cenno. Né lo convince la loro disposizione; scrive, infatti: «Il posizionamento in verticale, di alcuni dei massi con forma più idonea, non è necessariamente di epoca antica, come comunemente si crede, ma è ben attestato nel Medio Evo ed è un “vezzo” ancora attuale. […] La storia del cromlech di Cavaglià inizia, intorno agli anni ‘50 del Novecento, con la costruzione delle prime villette nella periferia nord-orientale del paese. […] Venti o trent’anni dopo iniziò l’urbanizzazione dell’intera area: i massi furono rimossi e accatastati […]. Ci sono pervenute foto scattate nel 1978 […]. Nel corso dello spostamento, uno dei massi più grossi fu spinto “in piedi”, ed è ovvio che le ruspe abbiano lasciato qualche segno su questo e su alcuni degli altri spostati con le benne».

Insomma, per Giuseppe Pipino sono molti gli elementi che escludono la presenza del cromlech a Cavaglià in epoca antica. E provano, invece, anche via foto, che la situazione creatasi era dovuta ai lavori di edilizia effettuati. Ma c’è di più: Pipino riporta che «dieci anni dopo, i massi furono visti dal torinese Luca Lenzi» che fece la segnalazione alla Soprintendenza «suscitando l’interesse del dott. Gambari, che effettuato un primo sopralluogo e […] pensò bene che non era il caso di accontentarsi di un “semplice” menhir, quando si poteva avere un cromlech».

Di chi parla Giuseppe Pipino nell’articolo? Filippo Maria Gambari, archeologo, è stato ispettore e coordinatore per la Soprintendenza Archeologica del Piemonte con incarico alla tutela per la preistoria del Piemonte settentrionale e oggi è direttore responsabile del Segretariato regionale del Mibact per la Sardegna e, da settembre, direttore pro-tempore del Parco archeologico di Ercolano.

Pipino elenca, nell’articolo, altri casi di dubbia veridicità storica secondo lui e altri autori disseminati nel Biellese e “a firma” di Gambari: «la presunta piroga dell’Elvo», «il congruo finanziamento per il “restauro” del cosiddetto “castelliere di Mongrando”», «la presunta “stele di Vermogno”», «le coppelle preistoriche di Zubiena». Tra le “bufale”, a suo dire, anche la presenza dei Salassi nel Biellese e della coltivazione, da parte loro, delle miniere della Bessa.

Raggiunto da “Eco di Biella”, Filippo Maria Gambari replica così: «Premetto che non commento ciò che scrive qualcuno che ritengo non faccia parte della comunità scientifica – afferma Gambari -. Mi sento, però, tenuto a spiegare alla comunità di Cavaglià. Innanzitutto, non ho mai usato la parola “cromlech”, che è impropria in questo caso. Dobbiamo parlare di “allineamenti di menhir”. Allineamenti molto lunghi, decisamente preistorici, che interessavano un’ampia area. Quest’area è stata sottoposta a un’attività di edilizia, intorno agli anni Sessanta. E i pezzi sono stati rimossi per fare spazio alle villette. Presentano, certo, segni di ruspe, ma anche altri segni, compresa – è vero – una croce medievale. Non dobbiamo pensare, però, si trattasse di un complesso come Stonehenge: ciò che abbiamo ricreato noi è stato fatto per conservare i pezzi e dare loro una collocazione decorosa. Le stesse foto citate da Pipino e la presenza di alcuni massi ancora tra le villette potrebbero aiutare a ricreare virtualmente (come all’epoca si era pensato si sarebbe potuto fare in seguito) quegli allineamenti di massi che, è provato, erano posizionati “in piedi”».

Pipino sostiene che proseguirà nella sua battaglia: «Invito Gambari e i suoi allievi a leggere Strabone. Sto preparando un altro articolo contro la tesi dei Salassi nel Biellese». Gambari, invece, si dice disposto a «un incontro scientifico vero». Il dibattito, dunque, continua.

Giovanna Boglietti